行业报告 | 储能行业剖析:新型储能技术百花齐放,液流电池商业化正在加速

摘要:

在储能领域,容量型长时储能已成发展趋势。2025 - 2030年中国内地新增新型储能装机约190GW,为现有规模2.4倍,2030年4小时以上储能装机占比将达50%。

当前长时储能技术格局演变中,液流电池和压缩空气储能前景较好,压缩空气储能成本占优,液流电池有降本空间,二者未来市场占有率取决于降本速度;氢储能虽为终极目标,但技术成熟度低,预计2035年后商业化加速。

储能需求促使新型储能技术发展。新能源特性致其利用率不高,配储是解决途径,传统抽水蓄能难以满足需求,新型储能技术亟待发展。2024年内地可再生能源发电占比超30%,2025/2030年内地风电和太阳能发电量合计占比将达23%/35%,储能装机规模有望达188/366GW,新型储能装机占比接近65%/73%。锂离子电池虽为新型储能主流,但在安全性和时长方面不符未来需求,多种新型储能技术出现,综合多因素,压缩空气储能、液流电池、熔盐储热和锂电池处于第一梯队。

2025年可能是长时储能发展拐点,短期内锂离子电池仍占主流。近期强制配储政策取消,虽短期装机需求可能受影响,但风光发电弃风弃光和电量消纳问题突出,长时储能长期需求稳定。2025/30年中国内地4小时以上储能占比将提升至21%/50%,且锂离子电池储能初始投资成本已降至500元/kWh,厂商开发大容量系统,短期内仍为主流。2025 - 2030年,压缩空气储能和液流电池商业化加速,最终占比取决于降本进度;氢储能能量转换效率约40%、成本高,适用于季节性大容量储能,现处于早期研发阶段,2030年有望成为选项,2035年商业化加速。

液流电池有力支撑长时储能发展且商业化进程加快,2024年内地液流电池储能装机量达1.8GWh(2023年为270MWh)。全钒液流电池电化学性能优,单Wh成本降至2元且可降,供应链成型,可支撑大项目开发;锌溴液流电池技术突破,解决部分问题,工作温域宽、初始投资成本低,已在高寒地区应用,规模化后成本优势或更突出。产业链方面,应关注全钒液流电池隔膜的国产替代机遇。

新能源装机带动储能需求,新型储能技术百花齐放

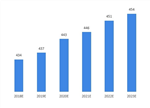

在2025 - 2030年展望中,新能源为战略性发展方向,政策支持力度持续增强。2021年10月国务院印发方案提出双碳目标,后续文件设定2030年新能源装机目标为12亿kW。截至2024年12月底,内地风光发电总装机超14亿kW提前达标,其中太阳能约8.9亿kW(同比增长45.2%),风电约5.2亿kW(同比增长18.0%)。2024年内地可再生能源发电量达3.46万亿kWh,占全部发电量35%,预计2025/2030年内地风电和太阳能发电量合计占比达22%/35%。但可再生能源特性给电网安全运行带来压力,大规模长时储能是解决新能源利用问题的关键。截至2024年底,内地电力储能装机量累计137.9GW,抽水蓄能装机容量占比42%,新型储能装机规模78.3GW,占比57%首次超抽水蓄能。随着新能源发电占比提升,预计2025/2030年内地储能装机规模达188/366GW,新型储能装机占比接近65%/73%,未来五年新增新型储能装机约190GW,为现有规模2.4倍。

储能技术分五大类,除抽水蓄能外均为新型储能。新型储能相比抽水蓄能有建设周期短等优势。从产业化进程看,抽水蓄能商业化成熟度最高,锂离子电池等率先商业化,飞轮储能等处于示范或研发阶段。

2024年锂离子电池储能累计装机在新型储能中占96%,在整体储能中占55%,超抽水蓄能成第一大储能技术,但存在安全性和长时储能适用性问题,随着需求增加,液流电池等新型储能技术预计加速商业化。

实际应用中要综合储能时长等选择技术方案。成本方面,海外重全生命周期度电成本(LCOE),内地当前以强制配储为主关注初始投资成本,盈利模式打通后也将更关注LCOE。

为评估储能技术综合性能,从储能容量、安全性、成本等关键维度量化评分,划分出三大技术梯队:第一梯队包括压缩空气储能、液流电池、熔盐储热和锂电池;第二梯队有超导储能、氢能、飞轮;第三梯队涵盖钠硫电池、超级电容。

长时储能应时发展,谁主沉浮?

发展长时储能是客观需求,多部门积极支持。储能应用场景按储能时长需求分容量型(≥4小时)、能量型(约1 - 2小时)、功率型(≦30分钟)和备用型(≥15分钟),用于解决新能源发电的相关问题。

新能源发电占比上升使长时储能需求增长。2024年内地可再生能源发电量达3.46万亿kWh,占全部发电量35%,其中风电和太阳能发电量合计1.83万亿kWh。当新能源发电量占比超20%时,4小时以上长时储能成刚需;装机占比50 - 80%时,需10小时以上储能时长。我国新能源发电量占比远超20%,但截至2024年底,新型储能项目平均储能时长仅2.3小时,4小时及以上新型储能装机占比15.4%,2 - 4小时项目装机占比71.2%。预计2025年起长时储能市场快速增长,2025/2030年4小时以上储能占比分别提至21%/50%,2025 - 2030年新增装机规模超100GW。

政策方面,内地多部门出台政策助力长时储能与新型储能技术发展应用。自2021年8月起,发布相关通知、方案等,明确可再生能源发电项目配建调峰要求,推动长时储能技术试点示范,将其纳入产业结构调整指导目录,新型储能也被纳入2024年政府工作报告。地方上,多数省份2024年在新能源配储比例或时长要求上加码。

虽2025年2月9日发电侧强制配储政策取消,短期内装机需求或受影响,但风光发电弃风弃光和电量消纳问题仍在,储能长期需求不变且可能转至电网侧和用户侧。

长时、大容量储能适用技术有氢储能、抽水蓄能、压缩空气储能、熔盐储热和液流电池。日调节场景下,抽水蓄能为主流,其他处于商业化初期;周调节场景中,液流电池等将成主要方式;季调节场景里,氢储能适用但商业化尚早。中短期内,锂离子电池、压缩空气、液流电池竞争长时储能市场。截至2020年底,内地新型长时储能累计装机2.3GW,2024年新增并网/投运装机规模约1.3GW/8.1GWh,其中压缩气体储能新增装机同比增超70倍达711MW,容量占比约53%;液流电池增长超10倍达368MW,容量占比约28%;熔盐储能增长250%达250MW,容量占比约19%。

长时储能技术推进节奏预计为:锂电池→压缩空气/液流电池→氢储能。短期(2025年),内地以强制配储为主,初始投资成本关键,锂离子电池成本降至500元/kWh,LCOE与压缩空气储能接近,产业配套领先,大容量电芯渗透率超40%,循环寿命理论达10,000次以上,所以仍是主流。中期(2026 - 30年),新能源发电占比提升,液流电池和压缩空气储能优势突显,二者竞争直接,当前压缩空气成本领先,未来成本变化是竞争核心。远期(2030年以后),氢储能经两次转换整体效率约40%,适合长时长、大规模储能,虽初始投资成本高,但随新能源发电量占比进一步提高,优势将逐步显现。

液流电池迎来拐点,全钒、锌溴加快商业化进程

液流电池与锂离子电池同属电化学储能,二者特点差异明显。锂离子电池能量密度高,如磷酸铁锂电池体积能量密度达100 - 150Wh/L,全钒液流电池仅15 - 30Wh/L。但液流电池在安全性、循环寿命和灵活性方面优势显著,其氧化还原反应在电解液中,电极枝晶风险低,流动电解液可散热,电极惰性,使用寿命超20年,且能灵活调整功率和储能容量,更适用于大规模长时储能。

液流电池按电解液形态分四类,水系为目前主流,其他尚处早期研发阶段。水系按反应活性物质细分,全钒、锌溴、铁铬液流电池发展较快。全钒液流电池处于商业扩张阶段,虽电化学性能非最优、能量密度不如锌溴液流电池、不适用于高寒地区且初始投资成本高,但工作原理无重大缺陷,原材料供应链成熟,可满足大规模商业化需求。铁铬液流电池原材料储量丰富且价格较低(约1,000 - 2,000元/kWh,低于全钒液流电池的2,000元/kWh),但阴极析氢反应影响库仑效率,装机量小,处于工程化示范阶段。锌溴液流电池能量密度高(达60Wh/L以上),近年在自放电、锌枝晶和溴腐蚀性问题上取得技术突破。

全钒液流电池20世纪80年代提出,在中国内地等已形成成熟技术和产品,占据大部分液流电池市场,其利用钒离子价数变化及质子移动形成电流,虽部分性能不突出但短板不明显,供应链成熟且国产化进程加快,可支撑百MW级项目开发。

2024年中国内地液流电池储能装机量预计达1.81GWh(2023年为270MWh),全钒液流电池占比超80%,得益于成本下降和混合储能兴起。全钒液流电池随着储能时长增加成本有下降空间,如三峡能源项目中标价使初始成本降至2元/Wh,且储能时长延长时初始投资和全生命周期成本均会降低。同时,长时 + 短时混合储能兴起,2024年液流电池招投标超3GW,混合储能占比超71.8%,全钒液流电池 + 磷酸铁锂电池混合储能项目占近六成,发挥两者优势。

全钒液流电池产业链涉及上中下游,我国钒资源储量全球占比超40%。质子交换膜是核心部件,全氟磺酸型PEM常用,长期被海外垄断,2021年中国内地国产膜占比23.1%,进口膜占76.9%,杜邦Nafion膜市场份额达75%,内地企业已布局。

压缩空气储能通过空气压缩和膨胀实现电能储存与释放,具有寿命长(40 - 50年)、规模大、安全、选址灵活、建设周期短(约2年)等优势,系统工作时长数小时至数天。此前效率低(2022年前为40 - 60%),现提升至75%,截至2024年9月,内地投运并网/在建/拟建项目共105个。

飞轮储能实现电能与机械能高效转换,具有充放电效率高、充电快、次数多、储能量大、建设周期短、维护简单、环境友好等优点,但存在自放电、不适用于长期储能、成本高的问题,美国20世纪90年代中后期产业化,中国内地起步较晚,2022年有首台自主兆瓦级装置。

熔盐储热技术将热能储存在高温熔盐中,具有理论成本低、工作温度高、环境友好等特点,但2023年丰鹤电厂事故引发对其安全问题的审视,一方面缺乏针对性安全体系,另一方面高温下熔盐腐蚀性强,对设备环境要求高。

结尾:

综上所述,储能行业发展迅猛,新型储能技术多样,液流电池、压缩空气储能等前景良好,2030 年前后商业化或加速。政策与市场需求将推动长时储能技术成熟应用。未来,新型储能技术将为能源转型与可持续发展增添强劲动力 。

原文标题 : 行业报告 | 储能行业剖析:新型储能技术百花齐放,液流电池商业化正在加速

最新活动更多

-

即日-3.31立即查看>> 蔡司工业质量解决方案集锦

-

4月25日立即报名>> 【线下论坛】新唐科技2025新品发布会

-

免费下载立即下载>> 前沿洞察·2025中国新型储能应用蓝皮书

-

免费下载立即下载>> 2025锂电市场格局及未来研判蓝皮书

-

7.30-8.1预约参观>> 【展会&大会】2025全数会-光伏储能工业应用大会暨展览会

-

精彩回顾立即查看>> 2025锂电市场格局及未来研判蓝皮书

分享

分享

发表评论

请输入评论内容...

请输入评论/评论长度6~500个字

暂无评论

暂无评论